- ハンバントタ〈Hambantota〉

思わぬ出会いで素晴らしい時間を過ごせました。寄り道をしましたが、やっと一番の目的のインドビザを取得する為に〈キャンディ〉に向かいました。 - キャンディ〈Kandy〉

〈スリランカ〉第二の都市とのことでしたが、緑が多くとても静かで落ち着いた居心地の良い町でした。湖の畔にある、お釈迦様の歯が祀られている「仏歯寺(ぶっしじ)」に多くの人々が参拝していました。 - ダンブッラ〈Dambulla〉

湖の畔にあるゲストハウスに宿泊しました。オーナーが楽しい方で、居心地が良かったです。近くには世界遺産になっている〈ランギリ・ダンブッラ石窟寺院〉があり、そこではスリランカ人のカップルの姿も多く見掛け、デートコースになっているようでした。

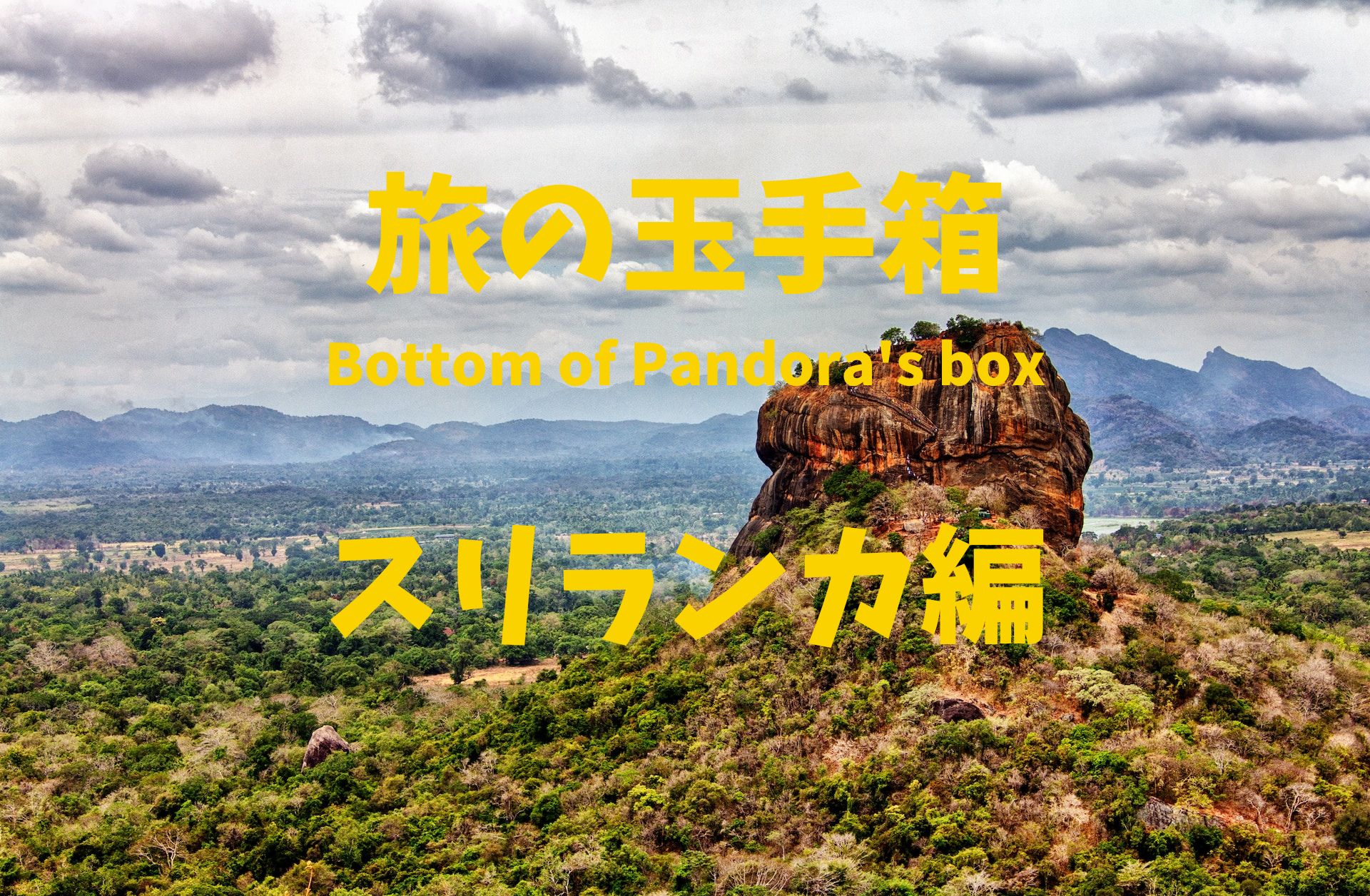

- シーギリヤ〈Sigiriya〉

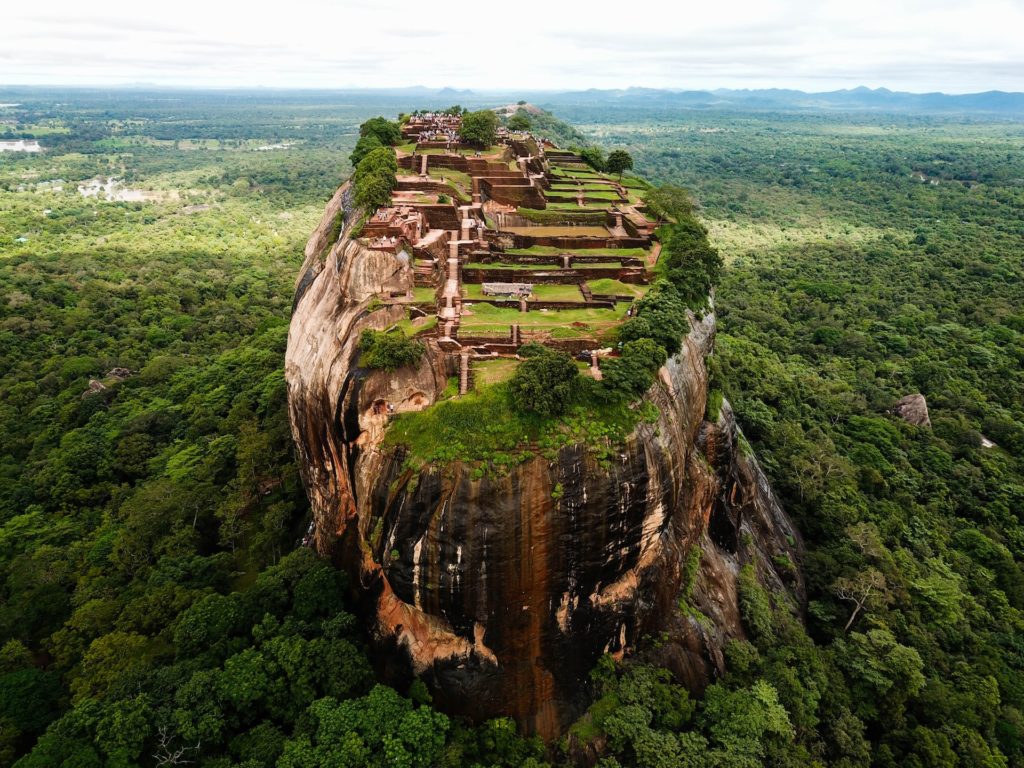

この世界遺産は迫力がありました。まさに天空の宮殿です。山頂が平らになっている巨大な岩山〈シーギリヤロック〉の頂上に王宮址があり、遺跡全体から感じる王家の発想に憧れます。かつてそこで実際に華やかな王宮生活が営まれていたと想像すると、羨まし過ぎます。

このブログは私がバックパッカーとして、1997年9月20日出国~1999年11月16日に帰国するまでの間に訪れた場所を、四半世紀後の私が思い返してみたら、一体何が出てくるのだろうか?という好奇心から古い記憶を辿り、出てきたものを書いてみることを試みたものです。

【シーギリヤ】昇天浪漫、天空の王宮に憧れますが…|旅の玉手箱 スリランカ編-7

【シーギリヤ】

この世界遺産は、権力の象徴というのか、男の美学というのか、とにもかくにも発想がキングで、それを実際にこしらえたという事に浪漫がある代物でした。

オーストラリアのアボリジニの聖地「ウルル」のような、平原に突如としてそそり立った岩山の山頂に王宮が存在していたのですが、夢のような本当の歴史です。

水を確保する工夫も様々こしらえられていて、現実にそのような場所に王宮を維持するのには多大な苦労もあっただろうと想像しました。

それでも「天空の宮殿」の発想には憧れますし、もしかしたら苦役を課せられたかもしれない庶民のことは一旦置いておくと、本当に浪漫溢れる王宮でした。

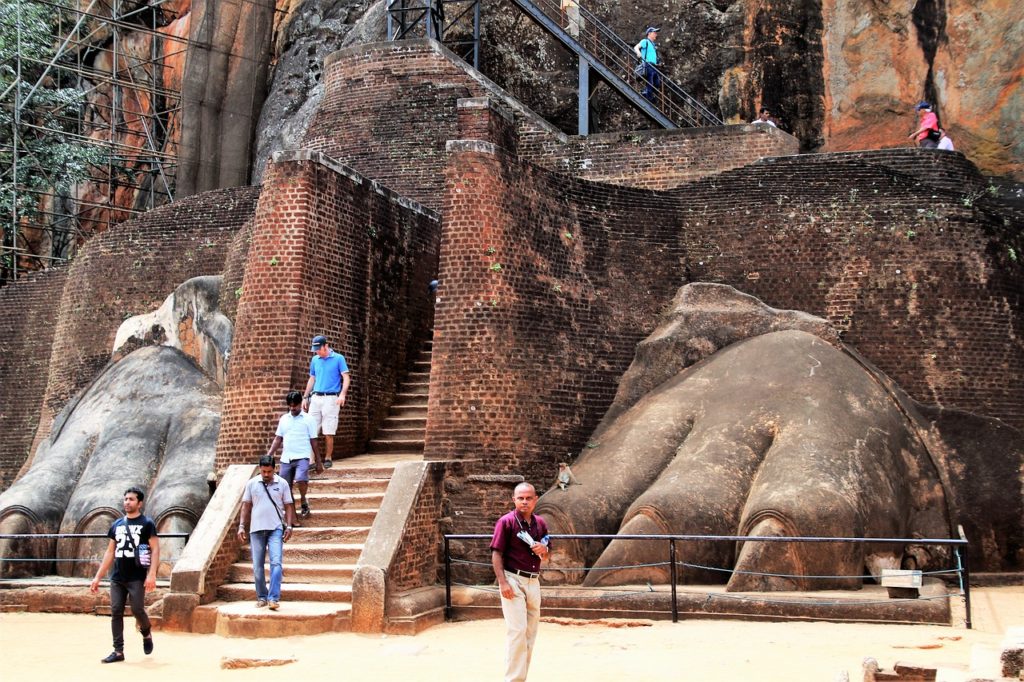

「シーギリヤロック」の王宮への入り口には、かつて獅子の門があったらしく、現在では前足しか残っていませんが、獅子の顔があったというのも権力を象徴しているようです。

もしかしたら獅子の口が入り口になっていて、そこから先に頂上へと向かう階段が伸びていたのだと想像すると、時を超えて当時の光景が見てみたくなります。

中腹には「シーギリア・レディ」と名付けられた女性の壁画があることからも、天女のような感じがして、いかにも「天空の宮殿」らしくて素晴らしかったです。

また中腹には観光客がスズメバチに襲われた時に逃げ込む、金網のゲージが設置されていたのが面白かったのですが、おっかなくもありました。

スズメバチの巣があるので、何かの拍子にスズメバチを刺激してしまい襲われたら、急いでゲージに走れとのことです。

スズメバチを駆除しないで、人間が檻の中に避難するというのは仏教国らしい一面なのかしら(笑)

山頂からの見晴らしも最高で、眼下に水路や庭園が見下ろせるので、王様気分を満喫するには打って付けでした。

向こうの方にはこの「シーギリヤロック」と似たような岩山がありましたが、そこには聖地があるようでした。

聖地「ピドゥランガラ」は「シーギリヤ」と対を成す

仏教伝来以前からあった土着の信仰に巨石信仰があったようで、「ピドゥランガラ」と「シーギリヤ」の二つの巨大な岩山は対を成す聖地だったそうです。

「シーギリア」に王宮を建造する際に、巨石信仰を意識して建造された節があるようですが、巨石は古今東西、神聖視されているのが面白いことだと思います。

「シーギリヤ」の浪漫には憧れますが、もしかしたら羽目を外しすぎた行為だったのかな?なんて思ったりします。

自然と共にあった古代の人々の考え方には、きっとこれから必要になる知恵が、たくさん埋もれていそうです。

祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり。沙羅双樹の花の色、盛者必衰の理をあらはす。驕れる人も久しからず、ただ春の夜の夢のごとし。猛き者もつひにはほろびぬ、ひとへに風の前の塵に同じ。

平家物語より

【人は憎しみによっては憎しみを越えられない。人は愛によってのみ憎しみを越えられる。 Hatred ceases not by hatred but by love】

私がスリランカに行った動機はインドの観光ビザを取得する為でした。

だたそれがスリランカという国のことを知るきっかけになり、スリランカの人々は非常に親日だということを肌で感じることとなりました。

スリランカに行けたことは、本当に私にとってはありがたいことでした。

【人は憎しみによっては憎しみを越えられない。人は愛によってのみ憎しみを越えられる。 Hatred ceases not by hatred but by love】

この言葉を初めて知ったのはスリランカを旅行する際に携帯していた、ガイドブックの「地球の歩き方 スリランカ」からでした。

旅行のガイドブックですが、ガイド関係以外にも小話やちょっとしたエピソードが面白いので本を読む感覚で楽しめたのですが、その中に「人は憎しみによっては憎しみを越えられない。人は愛によってのみ憎しみを越えられる」この記事を読んだ時には自然と目に涙が滲んできて、なぜ今まで知らなかったのだろう、スリランカに来てこの事を知ることができたことは本当に幸いだなぁ、そのように感じたことが今でも記憶に残っています。

まさか旅行のガイドブックで泣くとは思いませんでした。

太平洋戦争の敗戦後、日本の今後についてどのようにするのか?が話し合われた「サンフランシスコ講和会議」の席で、セイロン(スリランカ)代表のジュニウス・リチャード・ジャヤワルダナ氏(後のスリランカ2代目大統領)の演説が日本の未来を救ってくれたという歴史を知りました。

もし彼のこの演説が無ければ日本は戦勝国側である米国、英国、中国、ソ連の四大国によって、本州、北海道、九州、四国と四つに分割統治されていたかもしれないというのです。

演説では戦争でセイロンが受けた損害に対して、セイロンは損害賠償を望まないと発言した後に、仏陀の教えである「人は憎しみによっては憎しみを越えられない。人は愛によってのみ憎しみを越えられる」この言葉へと続きます。

演説の後は万雷の拍手が鳴り止まなかったそうです。

そのような歴史的背景があり、日本はスリランカに対して出来る限りの経済援助を行ったのもあり、私は何もしていませんが日本の先人たちのお陰で、おもてなしを受けたように感じることになった程です。

改めて「サンフランシスコ講和会議」でジャヤワルダナ氏の発言の内容を噛みしめてみると、かつての日本人が毅然として精一杯生きていたのも分かりました。

HanaAkari