読書感想文‐impression

読書感想文‐impression

読書感想文‐impression  読書感想文‐impression

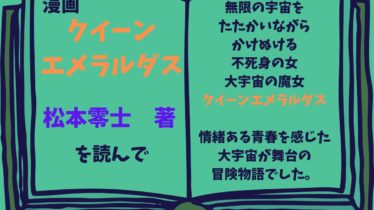

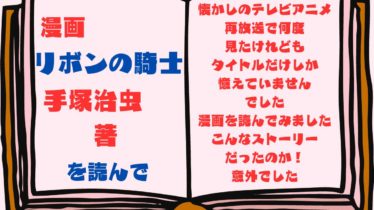

読書感想文‐impression  〈漫画本〉作品を読んで

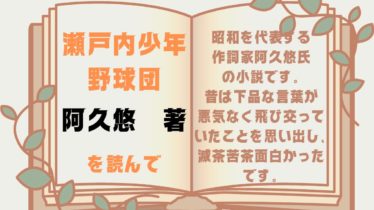

〈漫画本〉作品を読んで  〈日本人〉作品を読んで

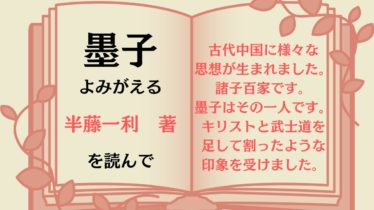

〈日本人〉作品を読んで  〈日本人〉作品を読んで

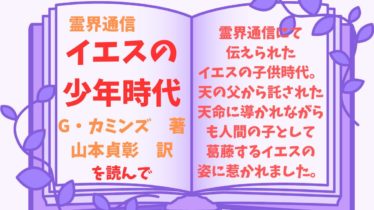

〈日本人〉作品を読んで  〈外国人〉作品を読んで

〈外国人〉作品を読んで  〈外国人〉作品を読んで

〈外国人〉作品を読んで  〈オー・ヘンリー〉作品を読んで

〈オー・ヘンリー〉作品を読んで  〈オー・ヘンリー〉作品を読んで

〈オー・ヘンリー〉作品を読んで  〈日本人〉作品を読んで

〈日本人〉作品を読んで  〈漫画本〉作品を読んで

〈漫画本〉作品を読んで  〈日本人〉作品を読んで

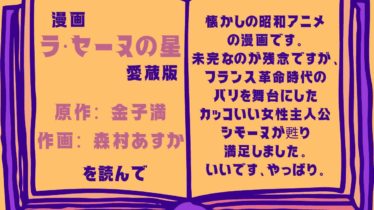

〈日本人〉作品を読んで  〈漫画本〉作品を読んで

〈漫画本〉作品を読んで  〈漫画本〉作品を読んで

〈漫画本〉作品を読んで  〈外国人〉作品を読んで

〈外国人〉作品を読んで  〈日本人〉作品を読んで

〈日本人〉作品を読んで  〈漫画本〉作品を読んで

〈漫画本〉作品を読んで