このブログは私がバックパッカーとして、1997年9月20日出国~1999年11月16日に帰国するまでの間に訪れた場所を、四半世紀後の私が思い返してみたら、一体何が出てくるのだろうか?という好奇心から古い記憶を辿り、出てきたものを書いてみることを試みたものです。

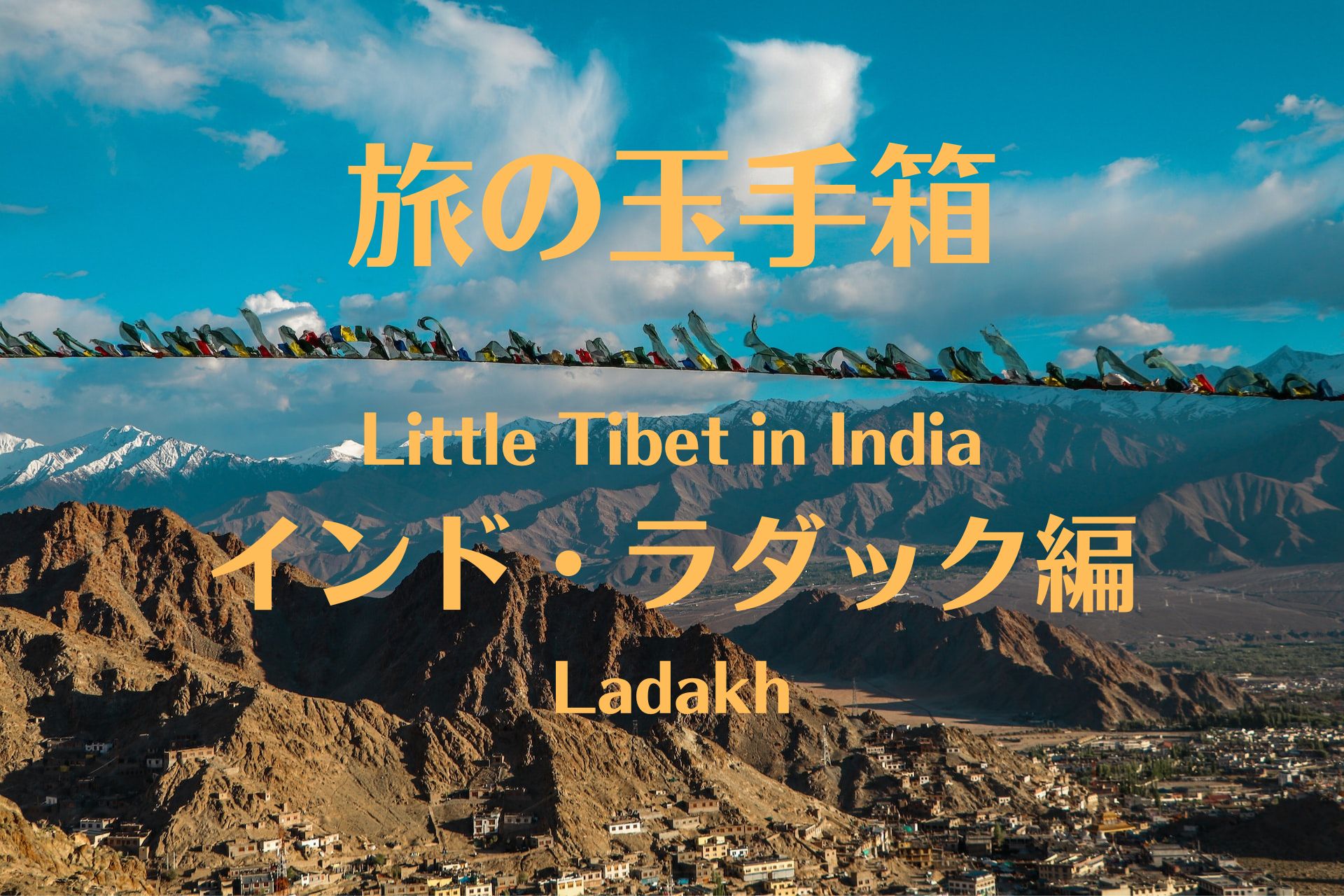

【ラマユル①】奇跡の偶然が…感謝です。|旅の玉手箱 インド・ラダック編-6

【ラマユル①】

〈ラマユル〉は私にとって特別な思い入れのある場所です。

ガイドブックに記載されていた「月の大地」という表現に興味を抱き、行ってみようかどうか非常に悩みました。

というのも、当時日本語のガイドブックよりも遥かに詳しい、英語のバックパッカー向けのガイドブックを頼りに旅行プランを考えていたのですが、そのガイドブックですら〈ラマユル〉のことには多くの情報が無かったからです。

旅行者がほとんどいない真冬のラダックでのことでしたので、〈ラマユル〉に行ってゲストハウスが営業していなかったらどうしよう、ローカルバスを使うと〈レー〉から日帰りで行くのは無理そうだし。

さんざん悩んだ末、あの時は「行ってみたい」という気持ちの強さと、なぜか「どうにでもなれ」という開き直りで、〈ラマユル〉に向けてバスに乗ったのです。

どこで到着なのかが分からいものですから、周囲にいたラダック人の乗客に「ラマユル、ラマユル」と目的地をアピールしておいて、到着すれば教えてもらう算段が上手く行き、「ここだよ」と教えられた場所で下車しました。

バスは満員だったので、ずっと立って乗っていたことから解放されたのは嬉しかったのですが、「さあ、どうしたものか?」「とりあえずガイドブックに載っているゲストハウスを探してみよう」、ですが不安な気持ちはそのままです。

あの時、〈ラマユル〉でバスから降りたのは、私ともう一人だけでした。

ラダック人のおじさんでした。

その人が片言の英語で話し掛けてくれたことが、不安だった私にはとても嬉しいことでした。

「どこか泊まるところあるの?」「よければうちに来ない?」とまさかの展開に、断る理由もなく付いて行ったのですが、今考えても奇跡的な偶然だったと思います。

それから私は、ラダック人Tさんの家でしばらくお世話になり、Tさんの家族と共に様々な貴重な体験をさせてもらいました。

家族構成はTさん(お父さん、主人)、奥さん(お母さん)、長女、長男、次男、三男で6人家族でした。

長女と長男は日本の小学校高学年くらいから中学生くらいで、次男は少し下、三男は少し歳が離れていて小さな鼻たれ小僧でした。

「バター茶」でおもてなしされました。

突然、どこの馬の骨だか分からない私が、主人に連れられて家に訪問したにも関わらず、奥さんは嫌な顔一つせずに、「バター茶」を作ってくれました。

「バター茶」はチベット周辺で生活する人々には欠かせない、塩味の効いた独特のバターの風味のするお茶です。

こちらではヤギの乳からバターを作っていると聞きました。

「バター茶」は、私は美味しく頂くことができましたが、人によっては苦手な人もいて、好みがはっきりと分かれるそうです。

子供たちも初めは珍しそうな目を向けましたが、何事もないような素振りで一緒に「バター茶」をすすっていました。

あの人当たりの印象は日本人に似ていると思います。

インド人の子供でしたら、興味津々ではしゃぎましたが、ラダックの人は見た目だけでなく、性質も日本人に似ているんだろうなと感じました。

ただ、私は物に囲まれた生活に慣れてしまっているので、彼らよりも大切なものを見失っていることが多いと思います。

バター茶を作るのにも木の筒に入れた材料を攪拌棒で、上下に動かしながら作ってくれましたが、結構な重労働だと思います。

奥さんの仕事のようでした。

「バター茶」は非常に機能的な飲み物で、極度の乾燥地帯ですから、バターの油分は肌の乾燥を防ぐのに必須で、塩も同時に摂れる優れた機能性食品です。

奥さんは時折、バターを顔や手に保湿クリームのように塗っていました。

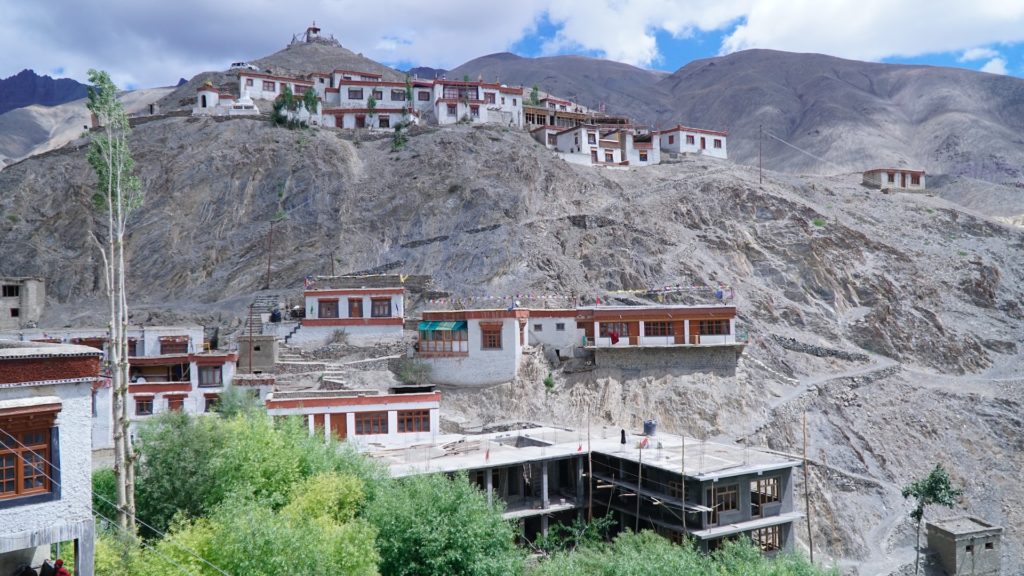

〈ラマユル〉の家の構造は特徴的で独特でした。

〈ラマユル〉の村は崖の斜面に引っ付く様にして形成されていて、家々は崖と一体化したような造りになっていました。

一番高台に〈ラマユル・ゴンパ〉=〈僧院〉がありました。

傾斜地を利用しているので、家は縦に立体的な構造でしたが、二階建てにはなっていませんでした。

Tさん宅は、斜面の上の方にありましたので、バス道からかなり上の方まで歩いて行ったのですが、それまでの家々はすべて石か乾燥レンガのようなもので出来ていました。

斜面を背だとすれば、背中側から前に飛び出す形で箱型の家がある感じです。

そのような家々の間を細い道が縫うようにあって、地形に合わせて家々も段差になっているので、集落全体で一体になっているようでした。

家以外には家畜小屋(主にヤギの)がありました。

木はあまりなく、「月の大地」と言われるのも納得です。

Tさん宅は、下から登っていく道から見ると二階建てのように見えましたが、一階部分にあたる場所にトイレの底があっただけで、部屋はありませんでした。

トイレの底と小道を挟んだ向かい側にヤギの小屋がありました。

数頭の小振りなヤギがいました。

斜面を登って家の玄関があり、そこから入ると部屋がいくつか平屋構造で並んでいたと思います。

トイレは小さな部屋に穴が開いているだけで、その穴で用を足すと下に落ち、底に排出物が溜まっていく仕組みでした。

下で見たトイレの底に排出物が溜まっていくのですが、日本のぽっとん便所のように水分はなく、乾燥したものが堆積しているだけで、乾燥しきっているので臭い匂いはしませんでした。

溜まれば搔き出して肥料にするそうです。

トイレにはトイレットペーパーのようなお尻を拭くためのモノが無く、インドのように水で洗い流すという風ではなかったので、用を足した後はどうしているのか?と質問してみました。

小石でチョンとはじくのだそうです。

確かにトイレの床は土で、小石もありました。

また家の中の床はすべて土を固めた土間でした。

家の中に階段はなかったですが、箱型の家の屋上には外から斜面を登るか、梯子で行けました。

立体構造になっているので、秘密のアジトのようで楽しかったです。

Tさんの家系は家柄が良かったのかもしれませんが、部屋の奥に中庭のようになっている場所があり、ミニチュアのゴンパ(ラダックの僧院)のようなお堂がありました。

チベット仏教の祠のようでしたが、日本の家だと神棚とか仏壇にあたるのかと思います。

みなさん逞しく、働き者でした。

慎ましやかな食生活を送っているのに関わらず、みんな本当に力強かったです。

粗食は健康に良いと言われますが、本当なのでしょう。

体格は日本人よりも小柄でしたが、体力は私の何倍もあるようでした。

水汲みは子供たちの仕事でした。

大きなポリタンクを提げて、住居よりも下方にあった共同の水汲み場まで行き、満タンのタンクを一人で二つ抱えながら、また急な坂道を取って返すのです。

私でもキツイ仕事だと思うのですが、それを小さな子供が当たり前のようにこなしていました。

水汲み場は井戸ではなく、どこからか水を引いているようで、勢いはそれほどありませんでしたが、常に水が出ていました。

ある日はヤギ小屋の地面に溜まった排泄物を取り除く作業を手伝いましたが、私はただの足手まといでしかなかったです。

堆積物は凍っていて硬い地面のようになっているので、鍬ですいて除去するのですが、固まってしまっているので、鍬を振りかぶって下ろさないと地面に突き刺さらなかったのですが、そのようにして動くと標高3300メートル以上ある高地では、すぐに息が上がってしまいほとんど作業ができませんでした。

Tさんが教えてくれたのは、大きなモーションで動くと身が持たないから、小さく動くんだとやり方を見せてくれましたが、どうも上手く出来ませんでした。

Tさんは、鍬を大きく振りかぶらずに、地面を小刻みに鋤くようにして固まった排泄物を剥がすのですが、私は教えられた通り小刻みにやってみると力が入らず、固まった地面に鍬の先を突き立てることができないので、どうしても大きな動きになってしまいました。

そして一瞬で息が上がるのでした。

ある日は、子供たちに連れられてヤギの放牧に山に登ったのですが、ヤギも子供らも急な斜面を平気でどんどん登っていくのに、私は息が上がり付いていくのもやっとで、終いには子供らに手を借りて引っ張ってもらい、坂を登るという情けない有り様でした。

〈ラマユル〉の集落から山をしばらく登ると開けた場所が現れ、そこでヤギたちは少ない草を食むのです。

アルプスの少女ハイジの世界観さながらでしたが、そこは緑豊かな大地では無く、乾いた茶色の大地に所々、ブッシュがあるだけでした。

冬でしたからなおさらです。

ヤギが思い通りの方向に移動しない時は、長女のDが「ホォー」という叫び声と共に、スリング(小石を飛ばす投擲器)で、小石を飛ばしてヤギを誘導するのですが、痺れるくらい格好良かったです。

皮の紐のようなものに小石を乗せてぐるぐる回して、遠心力で石を飛ばしてヤギを脅かすことで進行方向を調整しているようでした。

せっかくなのでヤギを抱きしめて写真を撮ったり、通常なら体験できないことをやらせてもらったのですが、下手に可愛がったことを後で後悔することになりました。

ヤギを抱きしめた時に蚤が移ってきたようで、後から痒い痒い経験をしました。

台地のように開けた山の上には、奥さんも仕事に来ていました。

日本の昔風に言うと薪拾いです。

大きな木は生えていないので、当然薪はありませんが、地面に低く生えているトゲトゲの草が燃料になるみたいで、その乾燥したトゲトゲの草を塊ごと鍬で剥がして大きな背負い籠に集めています。

トゲトゲの草は家で調理などで火を使う時に、竈のようなところに入れているのを見ました。

よく燃えていました。

ブッシュで一杯になった大きな背負い籠を試しに担がせてもらおうと試みましたが、私には重くて立ち上がることすら出来なかったのに、奥さんは小さな体にグッと力を込めて立ち上がると、表情は重たそうでしたが、弱音一つ吐かず歩き出しました。

家の近くの急な下り坂までくると、重いからそうなるのだと思いますが、小走りに駆け下りるようにしてみるみるうちに下っていきました。

「ほッ」「ほッ」「ほッ」と声を出しながらリズムよく下って行くのですが、生半可な負荷ではないはずで、見ていて唖然としたものです。

私は滑る足元によちよちで後を追いかけるも、何一つ背負っていなくても付いて行くことすら出来なかったです。

今でも感謝の気持ちが、私の心を潤してくれます。

たまたま降りたバスが同じだったところから、どうしてあのようなことになったのかは不思議なのですが、私には感謝しかありません。

何日もお世話になり、次の夏にも図々しくも再度訪問させてもらいました。

レーに戻る日にはいつもの食事にはない、気を使ったお弁当まで持たせてもらいました。

物資や金銭だけが人の幸せではないないと感じさせてもらいましたし、生きるということに一生懸命な姿勢も見習わないといけないと改めて思います。

ありがとうございます。

HanaAkari